1881年

(明治14年)

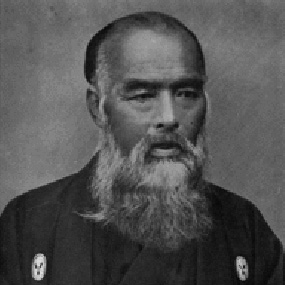

近代製茶の

土台を築いた

高林謙三の発明。

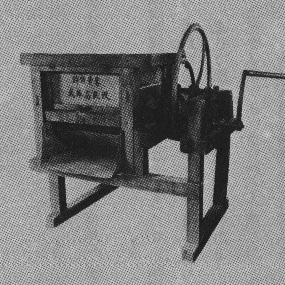

日本が開国して間もないころ、周辺アジア諸国が、様々な形で植民地化される中、日本は自国の力を高めるために、輸出に力を注ぐ必要があった。当時の日本の主要輸出産品は、生糸と茶などで、茶の生産に関しては効率が悪い手揉み製法が主流であった。当時、埼玉県で、医業を営みながら、茶の栽培を行っていた高林謙三は、「国家財政の安定を計るには、茶を振興しなければ」と医者を辞め、製茶の機械化、発明に取り組んだ。生葉を乾燥させながら茶特有の香りと光沢を保ちながら

仕上げるという、複雑な条件だったが、研究の末、十数年越しに、高林式製茶機を完成させた。明治30年9月東京の農事試験場で、そのころ、日本一の手揉み茶師と言われた大石音蔵と、高林謙三の製茶機械との競技が行われる機会が設けられ、結果、品質、製造時間ともに高林式の圧勝という形になった。それまで世に認められなかった謙三の製茶機は、これを機に、人々に知れ渡ることになった。この高林式を初めて発注したのが、その時の競技相手とされる日本一の手揉み茶師、大石音蔵と言われている。